瀬良は挨拶をしたあと「これを道場に寄贈させてつかあさい」と、持参した行李を開き、四枚の額を出した。それは実に立派な御真影だった。トキオの家にあるものよりも大きくきれいで、豪華な額に納められていた。その上、天皇陛下のみならず、皇后陛下、先帝陛下と皇太后陛下、四人の写真が、道場の上座に並ぶことになった。

道場生たちから、ため息が漏れた。日本人にとって天皇陛下がいかに大切かは、もうトキオにも理解できている。軍人が尊敬されるのも、命を賭して陛下のために戦う覚悟を持った者たちなればこそだ。

「こらあ、立派(みごとい)な御真影じゃ。道場に飾らせてもらえるなんて、まことの誉れじゃ。瀬良くんこれはどうなすった」

渡辺少佐は感激して涙ぐんでいるようだった。

「コンデ街で人夫をやって稼いだ金、全部はたいて日本から取り寄せました」

「おお、そうじやったか。ありがとう、ありがとう」

瀬良は少佐の家に住み、柔道の師範を務めることになった。彼が立派な御真影を持参したことは瞬く間に村中に知れ渡った。道場に通っていない者たちも頻繁に顔を出しては、御真影を拝むようになった。開拓の先駆者であり、同時忙強い愛国心を持った元軍人である瀬良はあっという間に人望を集めた。トキオも自然と尊敬の念を抱いた。

そんな瀬良は師範としては渡辺少佐よりも数段厳しかった。特に八月の全伯大会の選手候補であるトキオたちは、徹底的にしごかれた。瀬良は竹刀を持ち「弛(たる)んでいる」「気合いが入っていない」と道場生を容赦なく叩いた。みな、身体中、痣だらけになった。根が泣き虫である勘太などは、もういい歳なのに稽古中に泣き出すこともしばしばだった。反面、その厳しさによって自分たちが鍛えられているという実感もあった。

「ええか。自分のために強くなるんじゃなあ。お国のため、陛下のためじゃ。おまあら神国日本の男児なら、いつかそん命、お国に捧げるつもりで自分を鍛えるんじゃ!」

邦字新聞によれば、今、日本は、否、世界は激動の時を迎えようとしているという。

先日観た映画『五人の斥候兵』の舞台ともなった支那事変はまだ続いている。序盤から皇軍が圧倒的に優勢だったが、米英が裏から支援したことで支那の国民党軍が息を吹き返し長期化の様 |

(130~131頁)

ご真影をブラジル警察に踏み絵させられるシーンもある。

瀬良は鋭い目をパウロに向けた。

彼が言ってるのは「菊花事件」のことだろう。今から五年前、サンパウロ大学に通っているある二世が学生の機関誌に、"我々二世は、菊の花の国を両親の祖国として尊敬することはできるが、愛することはできない。自分たちはブラジル人としてブラジルを愛する"という趣旨の文章を発表した。日本人ではなくブラジル人であるという意識を表明したものだが、この文章が邦字新聞で紹介されると大きな問題になった。菊花とはまさに天皇陛下のことであり、。日本人の血を引きながら不敬である、と。

この菊花事件のあと、エスタード・ノーヴォにより同化政策が強化されたこともあり、日本人の間では二世たちが大和魂を失いブラジル人になってしまうのではないかという懸念が広がった。

しかしパウロは即答した。

「もちろんです。僕は自分を日本人と思っています。将来は日本のためになる仕事をしたいと思って勉強しているんです」

菊花事件を起こしたような考えの二世は、実際はごく少数だ。トキオ自身も二世であり、日本を見たこともないが、自分は日本人だと思っている。パウロが同じ考えであることに、ほっとしていた。

「うむ。ならええわ。たしかに、頼もしいの」

瀬良は頬を上げて頷いた。

全伯大会の会場は、駅からそう遠くないところにある大きな平屋の建物だった。隣に運動場も併設されており、敷地の入口にはポルトガル語の大きな看板が掲げられていた。「ピグアス運動会館」と書いてあるようだ。ここで二日かけて全伯柔道大会が開催される。トキオたちが出場する個人戦は初日の今日、明日は団体戦が行われる。その後、同じように二日かけて「全伯剣道大会」も行われるらしい。

会館の中は、弥栄村の道場が三つ、いや四つはすっぽり入るだろうというほどの広さで、その全面に畳が敷かれていた。

それを見てトキオと勇は歓声をあげた。茣蓙で拵えた即席ではない、本物の畳を目にするのは |

(140~141頁)

主要参考文献

・ブラジル日本移民史について

『ブラジル日本移民百年史』全五巻・四分冊 ブラジル日本移民百周年記念協会、ブラジル日本移民百年史編纂・刊行委員会編

第一巻農業編(トッパン・プレス印刷出版)2012年

第二巻産業編(トッパン・プレス印刷出版)2013年

第三巻生活と文化編ω(風響社)2010年

第四巻生活と文化編ω・第五巻総論・社会史編(トッパン・プレス印刷出版)2013年

『ブラジル日本移民史年表』 サンパウロ人文科学研究所編(無明舎出版)1997年

『ブラジル日本移民八十年史』 日本移民80年史編纂委員会編(移民80年祭祭典委員会)1991年

『移民と徳-日系ブラジル知識人の歴史民族誌』 佐々木剛二(名古屋大学出版会)2020年

『ブラジル日系移民の教育史』 根川幸男(みすず書房)2016年

『子供移民の半生記=Emigrando na infaciaー異郷の地での苦しみも喜びも家族みんなで分かちあい』 中野文雄、宮原ジャンネ訳(アート・グラフィックス・パウロス)2013年

『ブラジル日本移民-百年の軌跡』 丸山浩明(明石書店)2010年

『100年ブラジルへ渡った100人の女性の物語』 サンパウロ新聞社編(フォイル)2009年

『目でみるブラジル日本移民の百年』 ブラジル日本移民史料館、ブラジル日本移民百周年記念協会百年史編纂委員会編(風響社)2008年

『新潟からのブラジル移住ーブラジル新潟県人会からの声』県立新潟女子短期大学共同研究報告書(2002~2003年度)掲載 井上清子(県立新潟女子短期大学)2004年

『われら新世界に参加すi海外移住資料館展示案内』 海外移住資料館編(独立行政法人国際協力機構横浜国際センター)2004年

『同伴移民、妻移民、子供移民 ブラジル日系女性移住体験を屯心に』阪南論集 人文・自然科学編36巻掲載前山隆(阪南大学学会)2001年

『サンパウロ州内陸フロンティアにおける農業小生産者の成立過程:ブレジデンテプルデンテ市周辺部の「ムラ」を例にとって』法政大学教養部紀要 社会科学編75巻掲載 西川大二郎(法政大学教養部)1990年

『ブラジル日本移民70年史"1908~1978』 ブラジル日本移民70年史編さん委員会編(ブラジル日本文化協会)1980年

『移民の生活の歴史ーブラジル日系人の歩んだ道』 半田知雄(サンパウロ人文科学研究所家の光協会)1970年『わが国ブラジル移民のあしあとーコロノの自作農への推移その他』 農業拓植協会 1967年

『移民四十年史』 香山六郎 1949年

『在伯同胞活動実況大写真帖』 竹下写真館 1938年

『ブラジルの生活』 山田辰実(広陵社)1933年

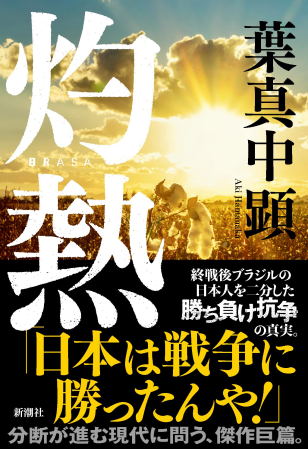

・「勝ち負け抗争」について

『ブラジル近代史の一頁としての「シンドウレンメイ事件」』JICA横浜海外移住資料館研究紀要12掲載 三田千代子(国際協力機構横浜国際センター海外移住資料館)2017年

『「勝ち組」異聞ーブラジル日系移民の戦後70年』 深沢正雪(無明舎出版)2017年

『ブラジル日系社会 百年の水流(改訂版)』 外山脩(続木善夫/トッパン・プレス印刷出版)2012年

『十五年戦争重要文献シリーズ補集3 輝号〈ブラジル「勝ち組」広報誌〉』 岸和田仁解説(不二出版)2012年『ブラジル勝ち組テロ事件の真相』 醍醐麻沙夫(サンパウロ新聞社)2007年

『臣道聯盟ー移民空白時代と同胞社会の混乱』 宮尾進(サンパウロ人文科学研究所)2003年

『南米の戦野に孤立して』 岸本昂一(東風社)2002年

『「日本は降伏していない」ーブラジル日系人社会を揺るがせた十年抗争』 太田恒夫(文藝春秋)1995年

『狂信ーブラジル日本移民の騒乱』 高木俊朗(ファラオ企画)1991年

『移民の日本回帰運動』 前山隆(日本放送出版協会)1982年

・その他参考文献

『還流する魂(マブイ)-世界のウチナーンチュー20年の物語』 三山喬(岩波書店)2019年

『新版ラテンアメリカを知る事典』 大貫良夫・落合一泰・国本伊代・恒川惠市・松下洋・福嶋正徳監修(罕凡社)2013年

『「集団主義」という錯覚ー日本人論の思い違いとその由来』 高野陽太郎(新曜社)2008年

『『キング』の時代i国民大衆雑誌の公共性』 佐藤卓己(岩波書店)2002年

『人間この信じやすきもの1迷信・誤信はどうして生まれるか』 トーマス・ギロビッチ 守一雄・守秀子訳(新曜社)1993年

『朱鷺』 宮村堅弥(講談社)1987年

『一殺多生-血盟団事件・暗殺者の手記』 小沼正(読売新聞社)1974年

『ラジオ・トウキョウ 全記録 戦時体制下日本の対外放送』全三巻 北山節郎(田畑書店)

1真珠湾への道 1987年

Ⅱ「大東亜」への道 1988年

皿敗北への道 1988年

『ツピ単語集"対訳日ポルトガル語ー日本語』 香山六郎(帝国書院)1951年

『旧新約全書』 ヘンリー・ルーミス訳(米国聖書会社)1904年

・ウエブサイト

『流亡の曲』 ゴンサルヴェス・ディアス 田所清克訳

インターネットラジオ放送「ブラジル日和」国立国会図書館 ブラジル移民の100年

・映像音声メディア

TBSラジオ「荻上チキ・セッション-22」『「日本は戦争に勝った1」当事者が証言するブラジル日系移民「勝ち組」抗争とは?』 2016年8月18日放送

映画『闇の一日』 奥原マリオ純監督 2012年

この他、多くの書籍、新聞記事、ウェブサイトなどを参考にさせていただいております。

これら参考文献の主旨と本作の内容はまったく別のものです。 |