「日本文学全集」第十巻で能と狂言の現代語訳を担当させてもらった。狂言はともかくとして、能が自分に訳せるとは思わなかったけれども、思い切って引き受けてみた。おかげで謡曲つまり能のテキストと触れる時間を長く持ち、そしてそれと少し親しくなれた。そしてぼくにとっての世界をとらえる際の道具、というかレイヤーというか、がひとつ増えた。結果、ぼくにとっての世界は、いくつかのレヴェルにおいて変化した。

謡曲の言葉はそもそもが古語だし、掛詞を重ねに重ねているゆえの密度とかリズムは、現代的なものからはどうしたって異質だ。その、ものすごく異質なものが常に自分の中に一定量存在しているという状態でこの目の前の、現代的な環境の中で現代的な生活を送るというのはとてもおもしろいことだった。自分を取り巻く環境があまりにもコンテンポラリーなものばかりで構成されているのはいかに窮屈か、というのを以来よく自覚するようになった。そして、そうでないものを常に摂取しておくことに対してそれまで以上に意識的になった。それもあって、今も謡曲をぼちぼち、読み続けている。

能におけるシテは多くの場合、幽霊である。幽霊とは死者であって、その死には当然経緯や事情がある。能の幽霊はそれについて語る。するとそれが劇になる。

生きている人間は自分の死をまだ経験していないのだから、それについて語れるはずがなく、死んでいる人問もまた、死んでしまっているのだから自分の死について語ることができない。

幽霊だけが、自分の死について語ることができるのである。なんとすごい特性であろうか。

死は、公共化されることによって、政治的なものへとなり得る。人が死ぬとき、そこには社会のありようが得てして絡んでいるものだから。したがって、舞台上で幽霊が自分の死について語るのを劇場に集まった観客たちが見る、という能の上演のフォーマットには、すぐれて政治的になり得るポテンシヤルがある。

そういう話を以前未国の演劇のプロデューサーにしたとき、割とおもしろがっていた。アメリカの問題ということで吉えば、たとえば〈ブラック・ライブス・マター〉を能の形式を用いて扱うことは意義があるんじゃないだろうか。白人警官に銃弾や暴行を受けて殺された黒人青年たちを悼むプリンスの「Baltimore」という曲があるけれども、ぼくはあれは能だと思ってる。

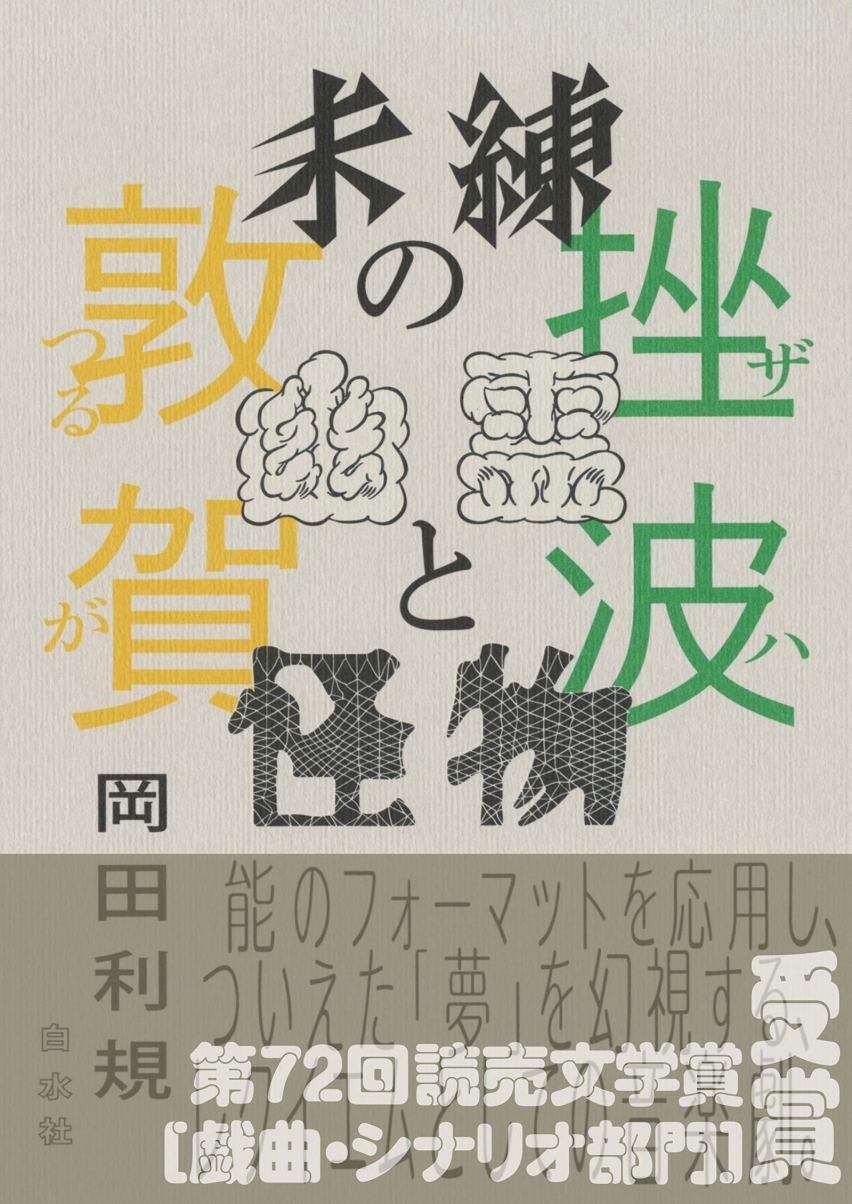

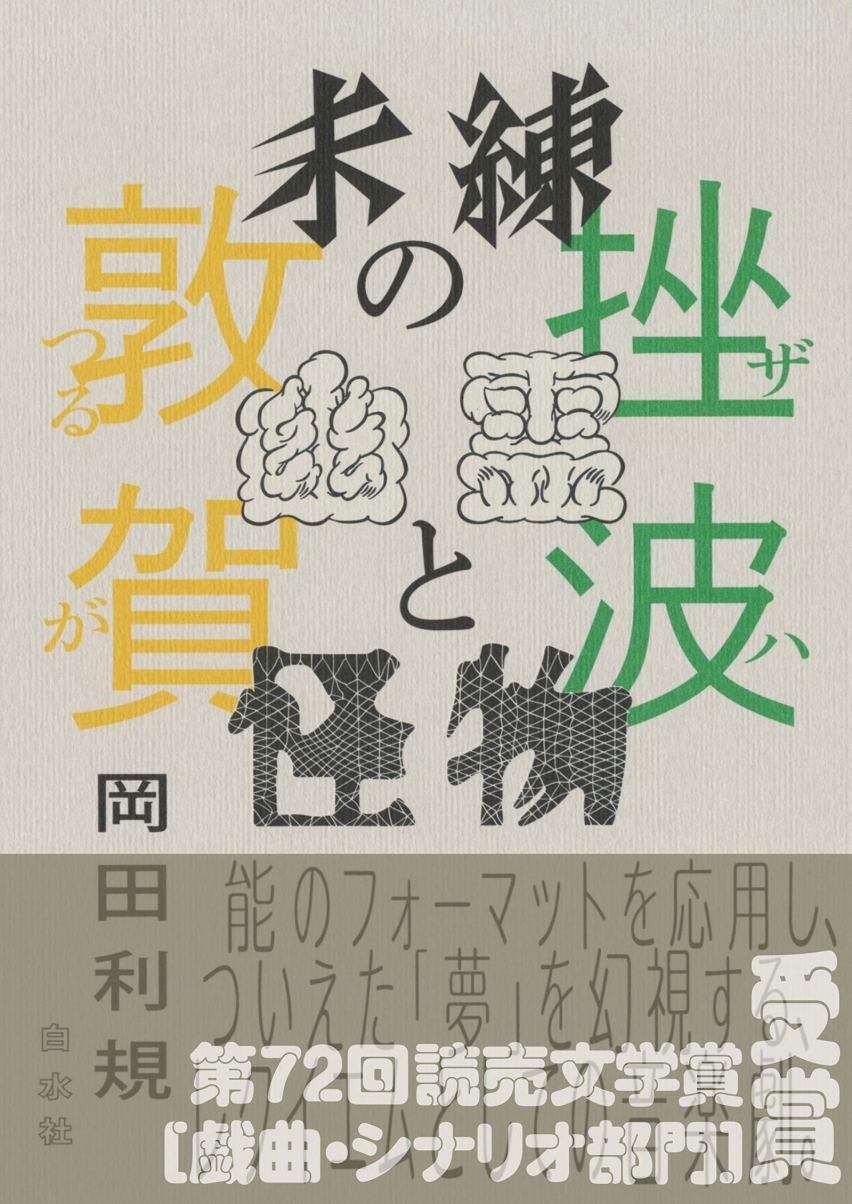

『未練の幽霊と怪物』ではザハ・ハディドと、高速増殖炉もんじゅを、シテとした。

「挫波」は、東京五輪に向けた新しい国立競技場のデザイン案を一度採択されたにもかからわず反古(ほご)にされ、それからほどなくして亡くなってしまった建築家ザハ・ハディドが後(のち)シテとして登場する。

「敦賀」は、当初、〈もんじゅ〉と読ませるつもりであった(巨額の予算を投じて建設されたものの稼働直後に事故が起きて以来、結局ほとんどなにもしないまま現在は廃炉への工程が進められている高速増殖炉もんじゅをシテとするため)。中止になった二〇二〇年の公演の情報の中では、そのようにルビを振っていた。ところが、実際にテキストを完成させていく中で、当初、後シテはもんじゅの生霊(いきりょう)のようなものとなることを構想していたのが、最終的には、核燃料サイクル政策の亡霊が、後シテとして登場することとなった。作品は、もんじゅというびとつの施設についての、というよりも、敦賀半島も大きく巻き込まれた核燃料サイクル政策についてのコメンタリーというべきものとなり、〈もんじゅ〉ではなく<つるが〉と呼ぶのがよりふさわしいように思えたため、この読み方の変更を、本書では施している。

他にも書きたい能はある。たとえば、牛久(うしく)の入国管理局を舞台にしたもの。外国人がときに非人間的に扱われ、死者が出るときもある。しかしそれはさして大きく報じられることもない。

嘆かわしいことにこの世界は能の題材に事欠かない。能になること、公共化されることを待っている幽霊は世界のそこかしこにいる。

二〇二〇年七月五日 東京都知事選挙の投開票日の夜に

岡田利規 |