2021年5月19日(水)

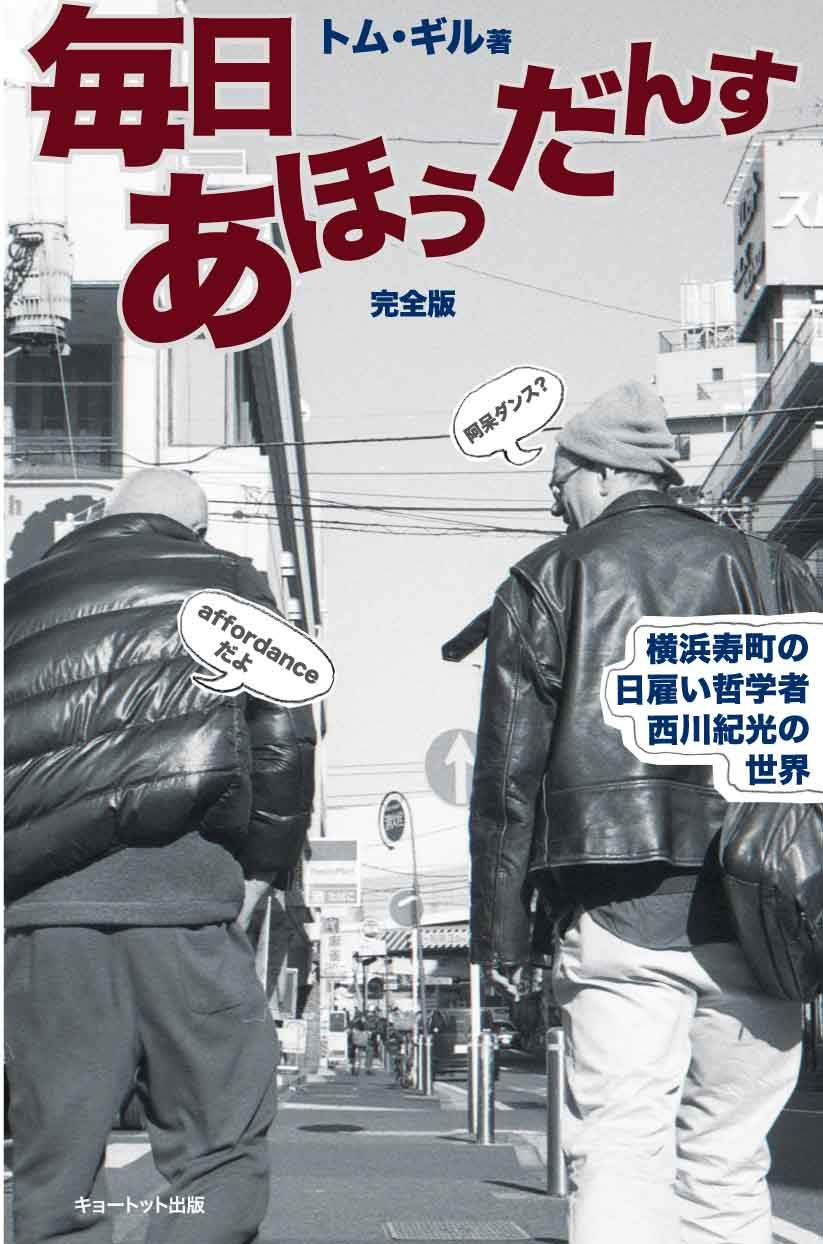

トム ギル (著)『毎日あほうだんす: 横浜寿町の日雇い哲学者 西川紀光の世界』読了。

http://kohkaz.cocolog-nifty.com/monoyomi/2021/05/post-3daf2c.html参照。

1995年の紀光

西川紀光は1940年、熊本県熊本市の近郊に生まれた1。暮らし向きのよい銀行員一家の長男であった。しかし戦争のせいで父は仕事を失い、戦後になっても一家の経済力は二度と戻らず、紀光は高等学校を卒業したが大学に行けなかった。2、3年間陸上自衛隊でトラックの運転に従事したが、若い頃から酒が好きで「事故を起こさないうちに」自衛隊をやめた。一時日産自動車の工場や、小さな建設会社で働いた。賃金は安いし、ここでも人間関係がうまくいかずに、結局、辞めたか首になったかして、とにかく離職した。そして川崎・東京・横浜で四半世紀、日雇い労働をやることになった。

「無責任な長男」とされて、実家と疎遠になった。この20年以上、連絡なし。最後に家族と会ったのは、父親の葬式のときだった。

「弟と従兄弟にいじめられた。『この野郎1横浜に帰れ1』お母さんだけ、守ってくれた」。なのに今では、お母さんが生きているか死んでいるかも分からない。

姉は保育所の先生として熊本に残り、園長になった。弟の一人が大阪に、もう一人が「関西のどこか」にいる。「バラバラだ!家族の内戦だ!」(ヒステリーっぽい大笑い)。でも、ここ(寿

町)は、オレにとっていい所だ。This is my right place.

ずっと独身である。結婚、離婚、プロポーズ、ガールフレンド、無し。失恋だけは一回あった。

紀光は建設現場(彼のいう「穴掘り」)より、港湾の荷役作業の方が好きである。海のロマンである。海外に行ったことはないが、遠い国のエキゾチックな文化に魅了されている。港湾で外国人船員と接触し、それなりに通じる英語を身につけてきた。今でも突然、言葉が英語になることがよくある。他の外国語も挨拶程度なら話せる。

長年「第二大丸荘」というドヤに暮らし、部屋はインテリ本の山でほとんど動けないくらいである。そのど真ん中で紀光はラジオで大好きなジャズを聴きながら、何時間も本を読んでいる。ギターを弾くこともある。

ギター3にも、ナチス・ドイツへの関心があらわれ、何人かのナチス士官の漫画が描かれ、親衛隊「SS」の紋章もある。でもイスラエルの「ダビデの星」をつけたユダヤ人の姿や、また「ブーヘンヴァルト収容所」との記述もあり、右下にUKLAINE(Ukraine,ウクライナ)と書いてある。ウクライナでナチスはユダヤ人90万人を含めて約400万人の非戦闘員を虐殺した。冷静に見れば、ナチスへの関心を表しているが、これはナチスを賞賛するギターではない。ホロコースト記念ギターである。 |

(16~17p.)

と言って、どこまでも帳場さんを弁護した。

実は、そのトラブルまみれの撮影クルーはそれ以前にも、不愉快なヤクザに振り回され、寿町から出て行けと言われたことがあった。そのときは、ヤクザも弁護した。

「あの男は、自分の仕事をしているだけなんだよ。ヤクザにとっちゃ、自分たちの仕事がテレビで放送されちゃあ困るよね。だからそれを防ぐためには、ああするのは自然なことなんだよ」

以前から、紀光が雇用者やヤクザ、手配師などを非難する姿勢には参加しないことに気づいていた。紀光に言わせれば、ヤクザが仕事をくれるのなら感謝すべきだ、ということだった。この寛容性こそ、西川紀光、いや、寿町全体を理解するための重要な鍵ではないかと感じた。寛容性があるからこそ、大都会の他の場所では溶け込めないような人々が、その居場所をドヤ街に見つけるのかもしれない。 |

(28p.)

長男、そして人生への罰

姉さんがいる。フィールドワークを通じて、私は長男論を展開していくようになっていた。ドヤ街の大部分の男たちは、農村部の出身である。田舎の伝統では長男が家を継ぎ、そこに留まることを期待されるから、ドヤ街には比較的長男は少ないだろうと予想していた。しかし、蓋を開けると意外なほど多くの長男が寿町にいることに私は気づき始めていた。

季節労働が農村部の生活の一部となってから随分経つ。男たち、ときには女性たちも、農業が暇になる寒冷期に都市部での仕事を求めるのだ。こうした季節労働者のほとんどが、春になると故郷へ帰還する。だが、一部は帰れずじまいになる。実家に送金することもできなくなるまで、都会の生活の誘惑に落ちたり、ギャンブルや女や酒にはまったりして身動きが取れなくなるのである。

彼らの一部は恥の意識から生家の家族と連絡を完全に絶ってしまう。長男は弟たちよりも季節労働に出ることは稀だから、往復の生活でつまずくと都会から抜け出せなくなりやすいのではないか、と考えていた。

2月の寒さが染みる朝、6時に労働センターのシャッターが上がるのを待ちながら、この長男論を紀光に話すと、

紀光:That's right!There are so many. Like me!Somethingdeep behind it, need careful study of Japanese traditional familysystem.(顕微鏡を覗く仕草をしながら)Must open the door(扉を開ける仕草)

ギル:01dest son stays at home, so…

紀光:That's right. Tbp brother has rights.

紀光流の英語では、長男は"oldest son"ではなく"top brother"と翻訳される。世代差よりも兄弟間の関係性が強調されたおもしろい用語法である。

紀光:Tbp brother has poweL So we are soft, We are spoiled.When we graduate from home...(肩をすくめて)When I lookR)rwork, I have no…confidence.My whole lifb, I try to findwhy I exist. Existential...

ギル:Ybu「ve been reading Sartre and Camus.

紀光:Ybs, and Swedenborg. Have you read SwedenborgP

ギル:Err_no. Anyway,do you understand your lifb nowP

紀光:Ⅰtis a punishment.

ギル:What for? What have you done?

紀光:瓢ywhole lifb is a punishment.

ギル:What for?

紀光:Punishment fbr my life!(大声で笑う) |

(34~35p.)

ジュークボックス

私にとって紀光は、重要な情報源であると同時に、友人にもなっていった。寿町の夏祭りで、私たちは一緒に踊った。「浜港」や「友苑」といった酒場にも繰り出した。友苑には、ジュークボックスがあった。私はいつもオーティス・レディングの「ドック・オブ・ベイ」1をかけた。紀光はふざけて妄想癖を見せびらかして、オージェイズの「裏切り者のテーマ」2をかけた。

労働センターの役人が申し訳なさそうな声で募集中の仕事がひとつもないことをアナウンスしていたあるとき、職業安定所の窓口の外に紀光を見つけた。彼はロッド・スチュアートの「今夜きめよう」3から、"Stay away from my window,"(おれの窓から離れろ)と歌い出した。紀光は役に立たない職安の窓口をその歌で風刺しながら、自分の機知がツボにはまって死ぬほど笑っていた。

ときおり紀光の部屋を訪ね、ジャズについて語り合った。

2 `Back Stabbers'1972年全米No.3のヒット曲で、やはり紀光らしい被害妄想的な歌である。「ヤツら何をする? 笑顔で見ても、いつだってアンタの位置を狙ってる……裏切り者」。バック・スタバーは文字通り、入を後ろからナイフで刺す悪者である。

3 `Tonight's the Night'1976年全米No.1ヒット曲。 |

(37p.)

て、紀光の聞き取りに臨んだ。彼は私の作ったメモを読むと、かなりの修正を加えた。私は、自分の話を最低限に抑えて、説明を求める、あるいは話を続けるように促した。紀光がDr.ジョンソン4だとしたら、私はそのボズウェル5になりたかった。Dr.ジョンソンの大ファンである紀光もそのアイデアを気に入った。

紀光は人生、政治、哲学、量子力学などを語った。メモの編集は最小限にし、様々に飛躍する話の連鎖をそのままに残した。読者にも紀光の話を聞く経験が共有できるようにと。いわゆる「雑談」のスタイルをとりたいと考えた。スケッチブックも用意し、たまに紀光はイラストも描いた。そして話し合いの際、何か出来事があれば、それも記録した。

それらをもとに、以下の文章をまとめた。これで西川紀光の人格、ものの考え方はだいたい分かるはずだ。

見逃された天才? それとも、ただの酔っ払ったジジイ? 読者のあなた、決めてください。

4 Samuel Johnson(1709-1784).イギリスの小説家、評論家、言語学者。

史卜初の英語辞典を作成した文豪。単にDoctor Johnsonと呼ぶこともよくある。

5 James Boswell(1740-1795).スコットランド出身の法律家、作家。伝記文学の傑作と評される『サミュエル・ジョンソン伝』の著者として知られる。 |

(42p.)

| 2 紀光の戦後の民主化教育批判論を聞いてどうしても思い出すのは後藤明生の『挟み撃ち』(1973年)である。この小説は私が英訳した(Shot By

Both Sides,Counterpoint,2008)。後藤は朝鮮生れだったが九州北部(筑後)で育った。著者がモデルになっている主人公は紀光とずいぶん似た経験をしており、紀光と同様に民主化教育の矛盾・問題性を痛感している。 |

(70p.)

2 米国にはInternational Seamen's Union(Baltimore), International Longshoremen's Association(New York), International Longshore Workers'Union(San Francisco)など、様々な国際港湾労働組合があるが、いずれも本拠地はシカゴと違う。でも紀光は「シカゴで決まったことだから」

とよく聞いたそうである。

3 エリック・ホッファー(1902-1983)。アメリカの労働者階級の思想家で紀光のヒーローの一人。著作ではWorking and Thinking

on The Waterfront(1969,邦訳『波止場日記』1992)が一番知られている。27歳で服毒自殺未遂。「私は自殺できなかった。だがその日曜日、労働者は死に放浪者が誕生したのである」「アメリカ人の浅薄さは、彼らがすぐハッスルする結果である。ものごとを考えぬくには暇がいる。成熟するには暇が必要だ。急いでいる者は考えることも、成長することも、堕落することもできない。彼らは永久に幼稚な状態にとどまる」 |

(93p.)

5 Bootstrap.もともと、「靴の紐」。倒れた人間が自分の靴の紐につかまって立ち上がるのは本来不可能であることから、全く無理なところから成功することを英語ではpull oneself up by one's bootstraps(自分の靴の紐にすがって立ち上がる)という。つまり、不可能にみえることを自力でこなすという意味がある。日本語では主にIT用語として知られている。パソコンに電源を入れるのは、その「オフ」である機械が自分を「オン」にするという本来不可能に見える過程だから、「ブートストラップ」、短くして「ブート」と呼ばれる。再起動なら「リブート」。紀光は中沢新一の影響を受け、より一般的に自動複製システムの原理という意味で使う。

6 Tensor field.理論的物理学の用語。「正しい意味で使われていないと思います。紀光はらせん階段のようなものをイメージしていると想像します」

(轟木義一、神奈川大学助手〔現在千葉工業大学教授〕・物理学)。中沢新一『フィロソフィア・ヤポニカ』(集英社、2001年)参照。

7 たぶん「外延量」(物理用語extensive quantity)を一字間違えた。156頁の写真参照。外延量は加法性が成り立つ量であり、長さ、質量、時間、面積、体積などである。内包量(intensive quantity)は加法性が成り立たない量であり、温度、速度、密度、濃度、利率などである。

8 Symplectic manifold.ハミルトン力学系を幾何学的にとらえるために導入された多様体。中沢新一『フィロソフィア・ヤポニカ』(前頁注6)参照。 |

(110~111p.)

西澤晃彦のホームレスについての論文、「亡霊の声」3のコピーを渡した。

3 西澤晃彦「亡霊の声:野宿者の抗いと抵抗」狩谷あゆみ編『不将な希望:ホームレス/寄せ場をめぐる社会学』(松籟社、2006年、241~278頁)。 |

(119p.)

大丈夫! 私はシュペングラーの『西洋の没落』、アーサー・ケストラーの『真昼の暗黒』、ロレンズ・ヴァン・デル・ポストの『カラハリの失われた世界』10はみんな未読。残念ながら、手に入りません。

『アウトサイダー』は日本でもベストセラーでした。「怒りの世代ll」は日本でも有名。ウィルソンはハンプステッド公園のテントに暮らして、彼女ができて、遊びまくっていた。それをセックス日記にして、彼女の父親にぼこぼこにされるところでやっと逃げた。まあ、彼は実存主義者ですから当り前な生活ぶり。でも書き方はいつもクールで自己管理があるのはすごい。

高校生の時、その本の書評を読んだ。そして自衛隊を辞めてから、酔っ払って入った川崎の古本屋で見かけた。がぁんと目に入った。『アウトサイダー』。2、3百円で買った、当時は大変な値段だけど。一晩中読んで、興奮状態だった。麻原彰晃のようなインパクトがあった。コリン・ウィルソンは私の麻原彰晃。そいう本は素面で読んでもしょうがない。酔っ払って読まなきゃ。ド・クインシー12もそうですが。

10 0swald Spengle,The Decline of the West(1918-22). Arthur Koestler,Darkness at Noon(1940). Laurens van der Post,The Lost World of the Kalahari(1958).

11 「怒れる若者たち」という表現がより一般的。Angry young men.50年代後半から出たウィルソンを含むイギリスの若手作家の呼び名。

12 Thomas De Quincey(1785-1859).イギリスの作家。 Confessions of an English Opium

Eater『英国人阿片常用者の告白』(1822)は麻薬常用者のバイブル。 |

(121p.)

紀光の事件

ここで紀光自身の犯罪歴を見ておこう。運賃未払い乗車などは小さな悪事だし、「国家」や「当局」を相手にするなら自分と同じ「人間」に害を与えるような問題性はないという気持ちだと分かるが、与えられたアフォーダンスを少しでも超えて行動範囲を広げようとする試みとしても読み取れるかもしれない。しかしあの、2年半も服役した傷害事件(125~128頁)では害を他人に与えてしまった。寝ていたとき私物を盗まれ1ヶ月経って、路上で見た男にいきなりナイフで斬り付ける。「犯人である可能性が高い」というが、そうでない可能性も認める。「戦略爆撃みたいなもんだ」

と言って、やはり第二次世界大戦で非戦闘員をたくさん殺した大都市の爆撃と関連づけて、それで自分の犯罪を説明しようとする。

つまり、自分の人生の「戦争」では、相手はどうせ悪者という意味では「敵」だし、戦争ではたまには違う人に傷をつけてもしょうがない、か。米軍の言葉ではcollateral damage(付帯的被害=仕方がない民間人殺傷)と言う。

そう整理すると全く狂った話に思えるので先日、紀光にあの事件に関して聞いてみた。「人生で一番後悔することだね。どれだけ大きな傷を付けたか分かったら、ショックだった。とても許されないことだった」と暴力を振るったことを反省している。しかしあえて言えば、反省しているのは「暴力を振るった」ことであり、相手は自分を襲ってきた男ではなかった可能性に触れていない。

紀光の傷害事件には奥崎謙三(1920~2005年)を思い出すところがある。奥崎は原一男監督の問題作『ゆきゆきて、神軍』(1987年)で紹介されている。太平洋戦争で兵隊だった奥崎は、自分の部隊の上官が罪のない二等兵を二人銃殺し、後で遺体の肉を食べた罪で疑わしく、最後に鉄砲を持ってその上官の一人の家に行く。

元上官が留守で、代わりに玄関に出たその息子を撃つ。

後々暴力を反省している紀光だが、奥崎と似ている感じがするのは、「仕返し」は個人と個人の間ではなく、個人とクラスで行うものであること。奥崎にはそのクラスは「上官関係者」、紀光の場合は「マグロの巣窟」の連中である。

あるいは紀光を苦しめたすすきのの売春婦に関しても、「彼女たちがやっていたことは何となくジャック・ザ・リッパーへの仕返しと思わざるを得ない」(129頁)と言う。やはり紀光が言う「仕返し」は個人対個人ではなく、この場合はジェンダー確執のようなもの。

ここで紀光のよく使う言葉、ルサンチマンを思い出す。「弱者が強者に対する憎悪や復讐心を鬱積させていること」で、怒りの対象は特定の存在から一般へと広がってしまう。紀光は143頁で自分が日雇い労働者になったのは運命だったから「私にはルサンチマンはない」と言う。今はそうだろう。波乱万丈の人生の中で思想を深めた結果だと思う。しかし若いときは違ったのではないか。

ドヤ街運動家が好むスローガンの一つは「やられたらやりかえせ」である1。誰が誰にやられたら誰にやり返すか、はっきりしない。おそらく「労働階級が資本階級にやられたら、(革命を起

1 この言葉は、本や映画のタイトルになっている。釜共闘・山谷現闘委・編集委員会編『やられたらやりかえせ:実録釜ヶ崎・山谷解放闘争』(田端書店、1974年)。佐藤満夫・山岡強一共同監督『山谷(やま):やられたらやりかえせ』(1985年)。 |

(168~169p.)

こしてでも)やりかえせ」というような解釈は正論だろうが、あいまいさが残る。どちらにせよ、紀光と奥崎はそういったオーソドックスなマルクス主義のクラス意識はあまりない。彼らの戦争は個人対個人ではなく、階級対階級でもなく、個人対階級である。結果は多くの人が「狂っている」としか思えない行動である。

紀光のグル、中沢新一の言葉を引用しよう。

もっとも深遠な哲学からもっとも危険な政治的存在が出現してしまうことの恐ろしさを、二〇世紀の歴史は実証してくれました。さまざまな「人食い」がいなければ、人類の思想はついに凡庸の水準を抜け出ることはなかったでしょう。そうすれば、ソクラテスもヘーゲルもニーチェもハイデッガーもいなかったでしょう。しかし、凡庸を抜け出たところには、危険が待ちかまえています。そのことを、対称性社会の人々は、知り抜いていました。

『熊から王ヘ カイエ・ソバージュⅡ』(講談社、2002年、186~187頁)

紀光は何回か路上で寝たことがあるが、自分のことを「ホームレス」だと思ったことはないと言う。「ホームレスなんかじゃない。

ただ今夜はちょっとドヤ代が手元にないだけだ」。しかしアメリカ社会学のシカゴ学派では、たとえ頭の上に屋根があっても、一人で格安のホテルに暮らし、家庭関係と安定した住居がない人を「ホームレス」と見なしてきた。いわゆる「屋根なし」対「根なし」

(roofless vs. rootless)論議2の後者の一陣である。「根っこ」(親

2 Peter Somerville, "Homelessness and the Meaning of Home: Rooflessness

or Rootlessness?" International Journal of Urban and Regional Research

16,1992, pp. 529-39 |

(170~171p.)

|