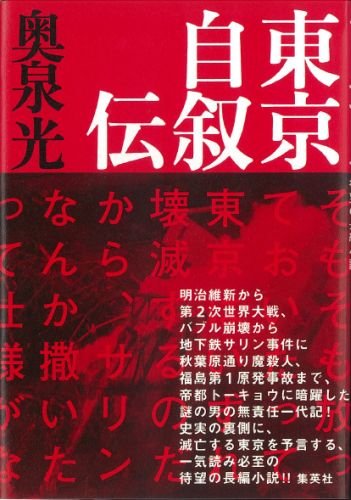

| 2021年5月5日(水) 奥泉光『東京自叙伝』読了。 ブログ参照。http://kohkaz.cocolog-nifty.com/monoyomi/2021/05/post-992e7e.html 下谷三味線堀 9p 現在の台東区小島付近で、最寄り駅は地下鉄大江戸線の新御徒町とのことです。 清洲橋通りに面して、小島町1丁目の南北にかけ、2つの船溜まりがありました。2つとも、東西約50メートル、南北約30メートルで、それを長さ190メートル、幅約10メートルの堀割でつなぎ、三味線堀と称しました。三味線の形に似ていることからその名が付けられたものです。不忍池から忍川をへて、この三味線堀に落ち、やがて鳥越川から隅田川に注いでおりました。いまの都立忍岡高校のところにあった蓬莱園の大池にも水は流れていました。この堀は、寛永7年(1630)鳥越川を堀り拡げ、旧小島町一帯の沼地を埋め立てるために造られましたが、大正6年までにほとんど埋めつくされ、いまは区設三味線堀市場の名称だけが残っています。 徒士(かち)は、江戸幕府や諸藩に所属する徒歩で戦う下級武士のことである。近代軍制でいうと、馬上の資格がある侍(馬廻組以上)が士官に相当し、徒士は下士官に相当する。徒士は士分に含まれ、士分格を持たない足軽とは峻別される。戦場では主君の前駆をなし、平時は城内の護衛(徒士組)や中間管理職的な行政職(徒目付、勘定奉行の配下など)に従事した。 江戸幕府における徒歩組(かちぐみ)は、徳川家康が慶長8年(1603年)に9組をもって成立した。以後、人員・組数を増やし、幕府安定期には20組が徒歩頭(徒頭とも。若年寄管轄)の下にあり、各組毎に2人の組頭(徒組頭とも)が、その下に各組28人の徒歩衆がいた。徒歩衆は、蔵米取りの御家人で、俸禄は70俵5人扶持。礼服は熨斗目・白帷子、平服は黒縮緬の羽織・無紋の袴。家格は当初抱席(かかえぜき)だったが、文久2年(1862年)に譜代となった。 安政の大地震 17p 統制派 相澤事件 永田鉄山 三宅坂 100p 魂飛魄散 303p こんひはくさん 激しく驚き、恐れること。 「魂」は死後天に昇る魂。 「魄」は死後地上にとどまる魂。 魂が飛んでいって、心が空になるほどに驚くということから。 「魂飛び魄散す」とも読む。

|