え? ああ、そう、彼は澤木興道老師の坐禅会に通っていたのですか。なるほど。

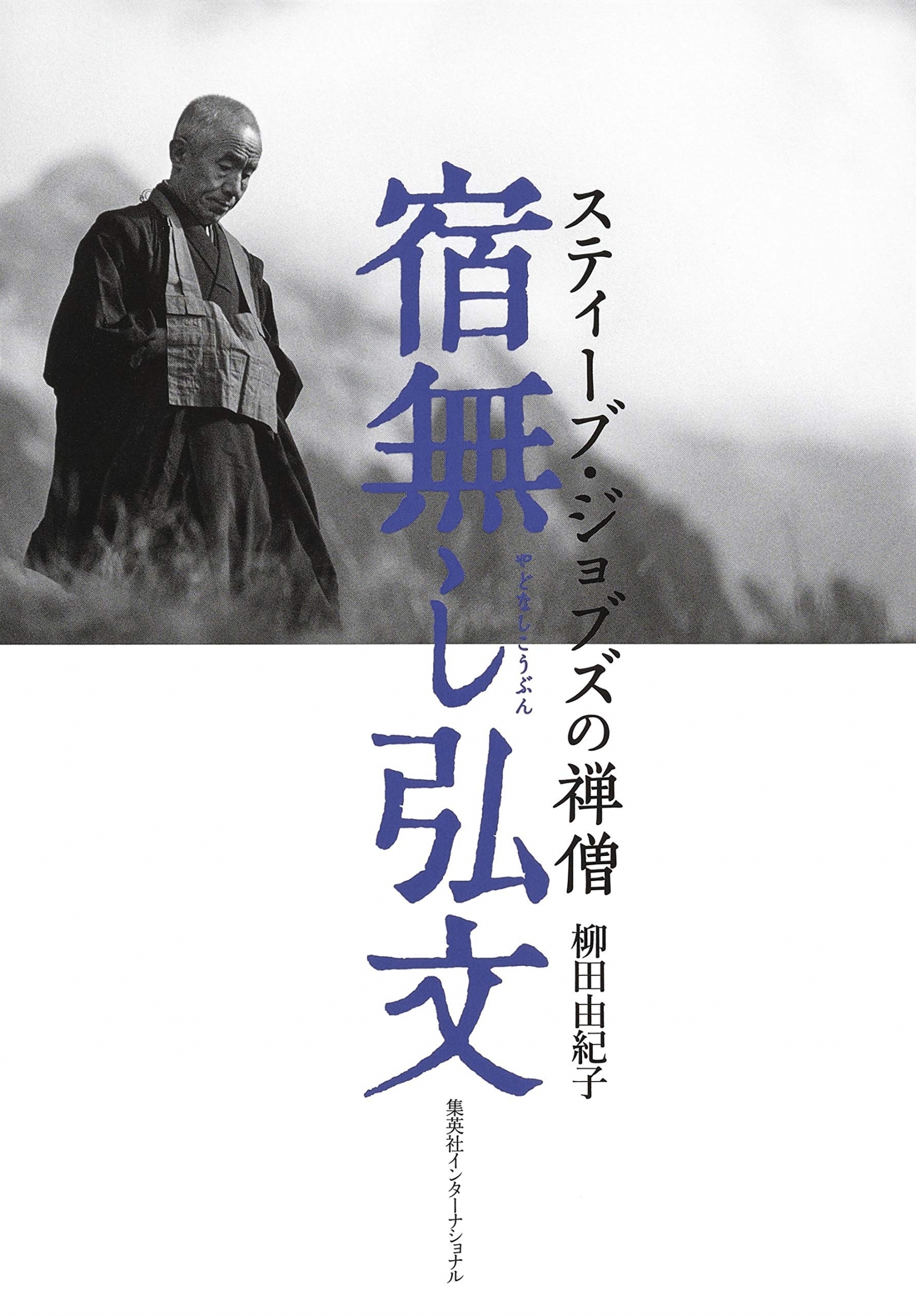

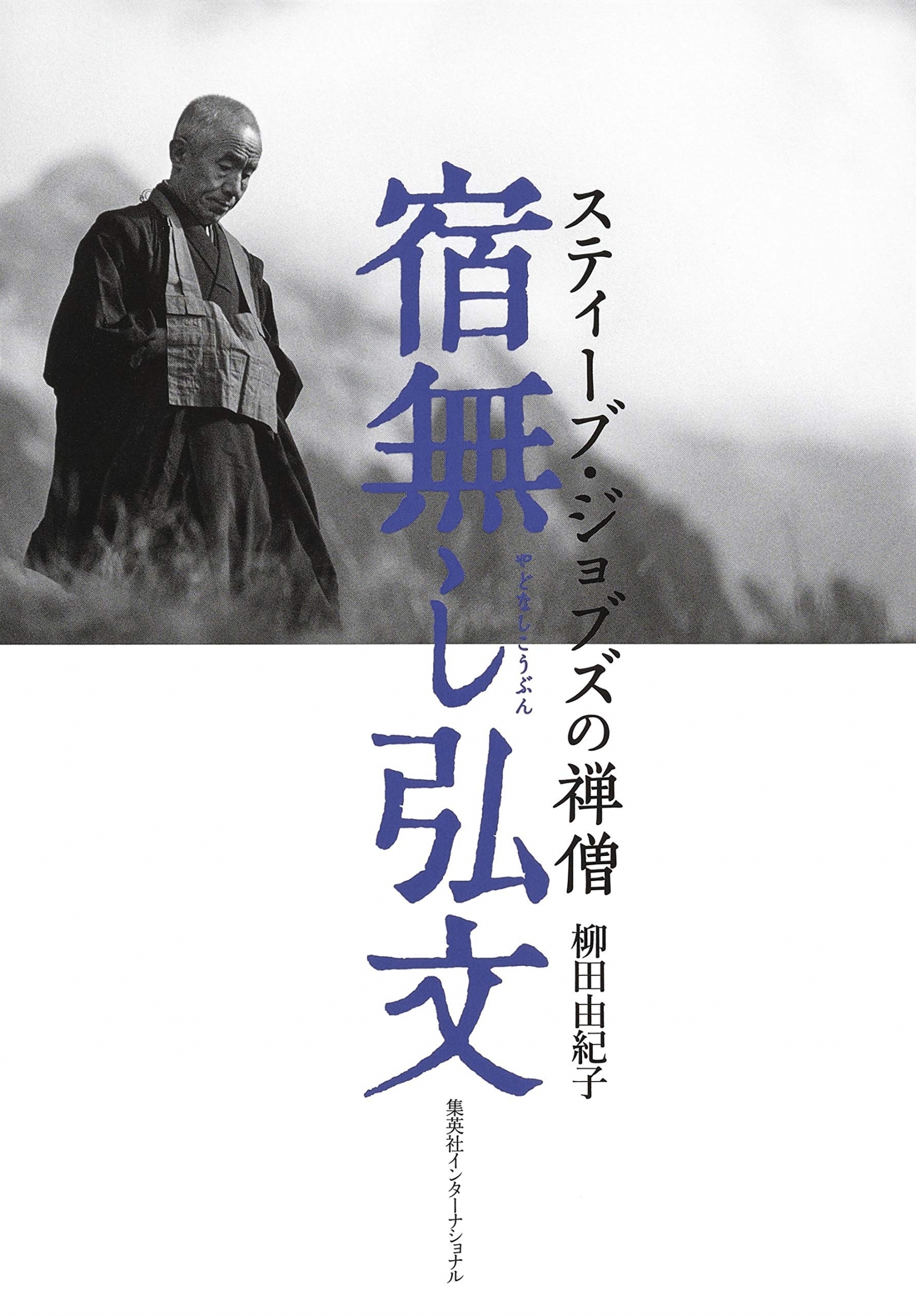

澤木老師は、「宿無し興道」とか「移動式叢林」ー叢林とは、僧が集まって修行する場のこと。寺院、特に禅寺をこう呼びますーなどと自称しておられたように、自分の寺を持たず、生涯独身で、坐禅指導に招かれれば全国どこへでも行くというスタイルを貫いた曹洞宗の高僧です・ただし・洛北の「安泰寺」だけは名目上の住職で、毎月「紫竹林参禅道場」という坐禅会を開いておられました。

そうでしたか、知野さんは澤木老師のところでね。それは実に貴重な体験をされたものですね。

幼くして両親を亡くし、色街で最底辺の暮らしをしている間に発心(ほっしん)して永平寺で坐禅修行をされた澤木老師は、知野さんの論文のテーマである〈転依〉をまこうことなく生きた僧侶です。

また、法話も抜群におもしろかった。

ああ、そうか、そうですね。知野さんの生き方に、澤木老師の影響を見ることができると思います。知野さんもある時期から、あちこちの寺を転々としたでしょう? 実際、私が一九九〇年代にカリフォルニアの慈光寺を訪ねた時も、彼はいなかったなあ。

さて、知野さんの修士論文に話を戻しますと、〈転依〉というのは、仏教用語で人格の根本転回。つまり修行によって悟りを開き、人格がひっくり返り、それまで気づかなかった新しいモノの見方ができるようになることを意味します。

人は、生まれ育って一人前になって、その時にどうやって自分の人生を見つけるか? 〈転依〉ができれば、その人らしく生きられるのですが、並大抵な努力でできるものではありません。では、どんな仏教修行をすれば〈転依〉にいたれるのか?

知野さんの論文は、それを西洋哲学との関わりの中で考察しているわけです。〈転依〉は、仏教哲学の根本思想で、欧米に仏教を伝える上でのキーターム、鍵となる用語でもあります。

その意味で、彼の目のつけどころは大変核心を突いているといえます。

それでは、考察の果てに彼が本当に答えを見出したかとなると、さて……。

第一、この命題は大学院の数年間で答えを出せるようなものではないのです。知野さんも相当苦悩したはずです。一〇年ほど前に退官するまで、京大教授としてインド・中国仏教を教えていた私の知野さんの論文に対する評価は、「本人の努力は認める」といったところでしょうか。とはいえ、ハッタリや見栄が一切ない良心的な内容で、知野さんらしいと思います。 |