|

内容紹介

Hailed by critics for its brilliance, A CASE OF CURIOSITIES begins In France,

on the eve of the Revolution, when young man named Claude Page sets out

to become the most ingenious and daring inventor of his time. In the courst

of his career filled with violence and passion, Claude learns and creates

many things. But his greatest device, a talking mechanical head, leads

to an execution as tragic as that of Marie Antoinette, and far more bizarre.

"Captivating...marvelously

re-creates an unfamiliar world [and] also successfully imitates the

style of writing associated with novelists of the age."

SAN FRANCISCO CHRONICLE -

出版社からのコメント

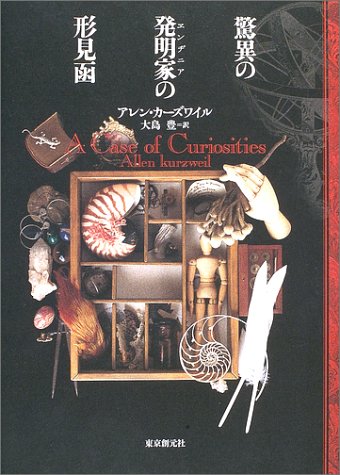

骨董の"函"が語る自動人形発明家=フランス版平賀源内の数奇な運命!

1983年、パリの骨董品オークションで手に入れた、がらくたの詰まった函。それは産業革命以前のフランスで、自動人形の開発に心血をそそいだ天才発明家の「形見函」だった。10の仕切りのなかには、それぞれ、広口壜、鸚鵡貝、編笠茸、木偶人形、金言、胸赤鶸、時計、鈴、釦、そして最後のひとつは空のまま。フランス革命前夜、のちに発明家となる少年クロード・パージュの指が、ジュネーヴの外科医によって“故意”に切り落とされる事件が起こる。ここに端を発する彼の波瀾万丈の生涯について、函におさめられた10の想い出の品は、黙したまま雄弁と語りはじめるのだ――。18世紀という好奇心にみちた時代を鮮やかに再現し、世界の批評家たちを唸らせた驚異のデビュー作!

とまれ、「形見函」とはいったいどんなものでしょう? 美しく、妖しげなカバーとオブジェにぜひご注目ください。

内容(「BOOK」データベースより)

1983年、パリの骨董品オークションで手に入れた、がらくたの詰まった函。それは産業革命以前のフランスで、自動人形の開発に心血をそそいだ天才発明家の「形見函」だった。10の仕切りのなかには、それぞれ、広口壜、鸚鵡貝、編笠茸、木偶人形、金言、胸赤鶸、時計、鈴、釦、そして最後のひとつは空のまま。フランス革命前夜、のちに発明家となる少年クロード・パージュの指が、ジュネーヴの外科医によって“故意”に切り落とされる事件が起こる。ここに端を発する彼の波瀾万丈の生涯について、形見函におさめられた10の想い出の品は、黙したまま雄弁と語りはじめるのだ―。18世紀という好奇心にみちた時代を鮮やかに再現し、世界の批評家たちを唸らせた驚異のデビュー作。

内容(「MARC」データベースより)

骨董品「形見函」の硝子の蓋を開けると十の仕切り。各々に収められた想い出の小物が語る、フランス革命前夜、自動人形製作に心血を注いだ稀代の発明家クロードの数奇な生涯。

レビュー

"Brilliantly playful . . . More like a joint effort by Henry Fielding

and John Barth, it is clever indeed but also riotous, melodramatic and

erotic, full of lore and lewdness and crackling with ideas and

exhilarated imagination."-Chicago Tribune

PRAISE FOR" A CASE OF CURIOSITIES"

"What John Fowles did for the

19th century with The French Lieutenant's Woman and Umberto Eco did for

the 14th with The Name of the Rose . . . Kurzweil now does for the late

18th century with A Case of Curiosities. [A] captivating novel."-San

Francisco Chronicle

著者について

Allen Kurzweil was named a "Best Young American Novelist" by Granta

for A Case of Curiosities, his first novel. He has been the recipient of

Guggenheim and Fullbright Fellowships, and a 1999 Fellow of the New

York Public Library for Scholars and Writers. He has completed his

second book, The Grand Complication. His fiction has been honored in the

United States, France, Italy, and Ireland. He lives in Providence,

Rhode Island.

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

カーズワイル,アレン

アメリカの作家。1992年に本書『驚異の発明家の形見函(A Case of

Curiosities)』でデビュー、ドイツ、フランス、ロシアなど12か国で出版され、国内外の批評家から絶賛される。1996年、グランタ誌の「アメリカでもっとも有望な若手作家」に選ばれたのもこの作品による。メジャーな賞には縁がなかったものの、エア・リンガス(アイルランドの航空会社)/アイリッシュタイムズ文学賞、メディシス賞(フランス)の候補となった。グッゲンハイム、フルブライト両奨学金を得た経験があり、1999年にはニューヨーク公立図書館の研究員として1年を過ごした。ロードアイランド州プロヴィデンス在住

大島豊

1955年生まれ。上智大学外国語学部卒

|