| 2015年8月11日(火) 谷崎潤一郎『細雪 中巻』読了。 さすがに1巻1巻が長い。 中巻では事件の連続である。

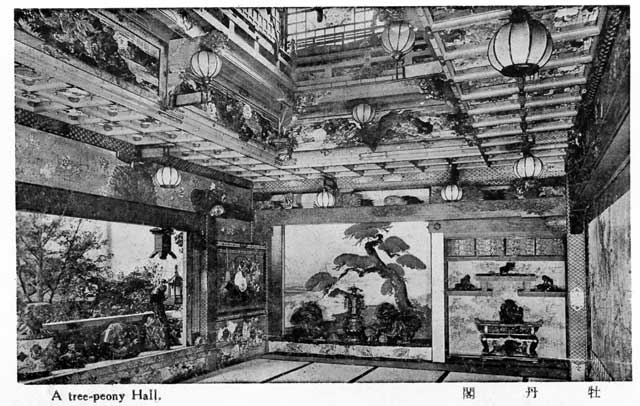

食通・“大”谷崎の面目躍如。

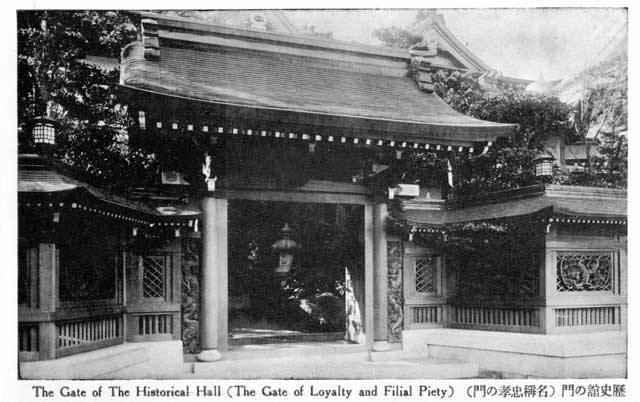

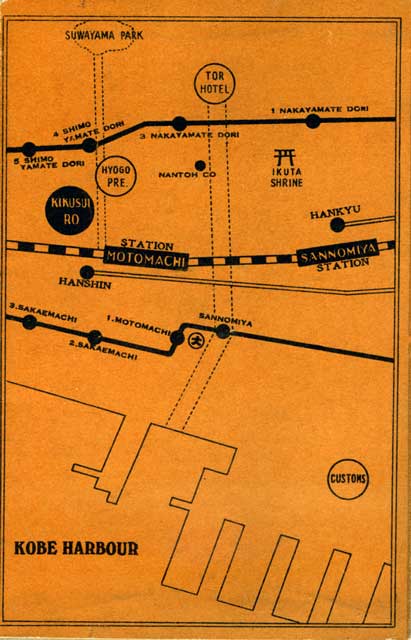

日本軍の漢口侵攻作戦とチェッコのズデーテン問題 214p 阪神大水害 昭和13年7月3日~5日 三越の7階、ジャアマンベーカリー、コロンバン 尾張町 服部の地下 銀座 ローマイア http://kimcafe.exblog.jp/3295305 今はない。    数寄屋橋際のニュウグランド 両国 与兵衛寿司 與兵 http://kimcafe.exblog.jp/3883945/ (又平 上の店らしい 今はうつったか?)                |