|

そうした神話をとりまとめ、大和朝廷の成立に結びつけようとして編さんされたのが『古事記』と『日本書紀』である。

それ以前にも多くの史書があったはずだが、大和朝廷の日本統一が進むにつれてそうした史書は消し去られ、朝廷の手になる記紀だけが唯一正統の史書として残された。

その記述によれば、日本はイザナギ神とイザナミ神の交合によって生み出された。

「わが身の成りあまれる所をもって、汝が成り合わざる所を刺しふさぎて、国土を生み成さんと思う」

イザナギ神はそう言って交合におよばれたのだから、夫婦の交わりを反映した物語だということが分かる。

やがて二神の間に天照大神、月読尊(つきよみのみこと)、素戔鳴尊(すさのおのみこと)の三神が生まれ、天照の孫である瓊々杵尊(ににきのみこと)を地上の統治者として派遣することになる。

これが天孫降臨と呼ばれる物語だが、同じ頃、九州の筑紫にも天照の御子神である宗像三女神が派遣された。それが宗像大社がお祀りする田心姫神、湍津瀞姫神、市杵島姫神なのである。

興味深いのは、この三女神が天照と素戔鳴の誓の結果として生まれたことた、 素戔鳴の邪心を疑った天照は、彼の本心を確かめるために誓約をする。素戔鳴 がたばさんでいる剣を天の真名井ですすぎ、口で噛みくだいて霧としてはき出し た。そうして生まれたのが三女神だというのである。

そして天照は娘である彼女たちに、

「あなたたち三神は、道中に降臨して天孫を助け奉り、天孫に祭かれよ」

とお命じになった。

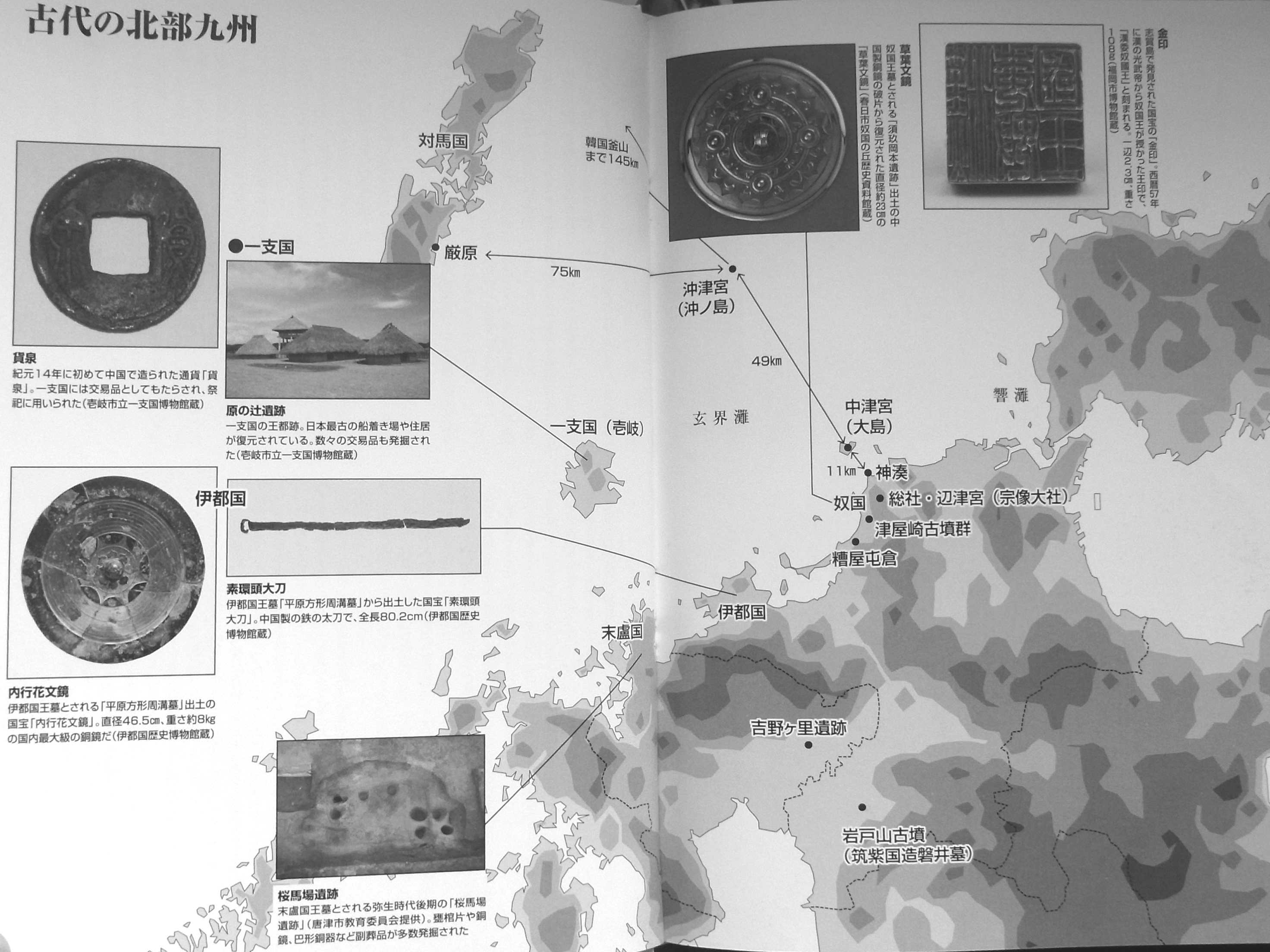

道中とは大陸との交通路であった玄界灘のことで、三女神は沖ノ島(沖津宮)、 大島(中津宮)、田島(九州本土/総社・辺津宮)に降臨して、航海の守り神に なったのである。

中でも田心姫神を祀る沖ノ島は、古くから最も神聖な地とされてきた。島全体が御神体とみなされ、上陸する時には全裸になって海に入って禊をしなければならない。

島のことはみだりに語ってはならないという戒めを込めて「お言わず様」と呼ばれているし、島からは一木一草一石たりとも持ち出してはならない。

こうした厳しい掟に支えられ、沖ノ島では古代から現代まで綿々と祭祀がつづけられてきた。

その歴史は二千年以上さかのぼれるというし、四世紀後半から九世紀にかけては、宗像氏や朝廷による大規模な祭祀が行なわれ、数々の供物がささげられた。

それらの多くは国宝に指定されたほど貴重な品ばかりで、「海の正倉院」と呼ばれている。

どうして沖ノ島にそれほど熱い信仰がささげられたのか? その理由は以下の三つではないかと思われる。

ひとつは、玄界灘のほぼ中央に位置するこの島の地理的な条件である。

辺津宮ちかくの神湊から六十キロ、対馬の厳原まで七十五キロ、韓国の釜山までは百四十五キロで、大海原のオアシスとでも呼ぶべき場所である。

しかも玄界灘は潮の流れが早く、風が強く波が荒い時期が多いので、轡難したり方角を見失った航海者たちは、沖ノ島を目にすると地獄で仏に出会ったようにホッとしたことだろう。

沖ノ島には大きな船が入れる港はないが、島の陰に入れば風や波は少しはおだやかになっただろうし、何より自分がどの位置にいるかが分かるのだから、航路を立て直すこともできたはずである。

もつひとつは、島の形と舞襲から成る地層である。

島のまわりは断崖絶壁で、一ノ岳、ニノ岳、三ノ岳とつづく尾根も、白い岩肌を見せてつらなっている。それはいかにも人の立ち入りを許さない威容を誇っているし、島内には山から転げ落ちた巨大な岩がいくつも散らばっている。

この島に足を踏み入れた者は、その巨石に神が宿っていると感じたのである。

三つ目の理由は、この島が筑紫の豪族である宗像氏の勢力圏内にあったことだ。

海女族として知られる宗像氏は、優れた航海技術を持ち、日本と大陸の交易や通交において重要な役割をはたしてきた。

彼らは代々宗像大社の祭祀をつとめ、沖ノ島にはひときわ厚い信仰を寄せていた。それは大陸との航路の安全を祈るためだが、やがて大和朝廷が大陸に進出する時代になると、戦勝祈願もふくめた祭祀が朝廷によって行なわれるようになった。

沖ノ島からは約二千年前の遺物が発掘されている。それは土器や石器などで、島に生息するニホンアシカを捕獲するために渡ってきた縄文人が使ったものだと考えられている。

やがて宗像氏が大きな勢力を張るようになると、沖ノ島の祭祀も急に華やかになる。四世紀後半から巨石の上で祈りをささげる岩上祭祀が行なわれるようになり、岩の陰で行なう岩陰祭祀、半岩陰祭祀、そして平坦地での露天祭祀へと変わっていく。

それがもっとも大がかりになるのは、五世紀後半からはじまる半岩陰祭祀の頃からで、金銅製の馬具や金製の指輪、ササン朝ペルシャから伝来したカットグラス碗など、奉納品も国際色豊かになる。

これは大和朝廷による国家祭祀が行なわれていたことを示すもので、日本から朝鮮半島に車勢を送り、新羅や高句麗と対峙するようになった緊迫した情勢を反映したものである。

やがて遣唐使の廃止とともに朝廷による祭祀は終わりを告げ、戦国時代の動乱の中で宗像氏の血筋も絶えるが、宗像大社への信仰は時代をこえて受け継がれていく。

毎年十月一Bには、秋季大祭の幕開けを飾る「みあれ祭」が行なわれ、沖津宮と中津宮の御祭神をのせた御座船が、宗像七浦の船団に供奉されて海上を巡行する。

航海の安全を守るご神威にちなみ、今では交通安全の守り神とあがめられ、九州内外の各地から車祓いのために愛車に乗って神社をおとずれる人々は多い。

|